物理学系の沿革

| 明治11年(1881) | 東京職工学校成立 |

|---|---|

| 明治23年(1890) | 東京工業学校に改称 |

| 明治34年(1901) | 東京高等工業学校に改称 |

| 大正11年(1922) | アインシュタインが来校(関連記事はこちら) |

| 昭和4(1929) | 東京工業大学へ昇格。物理学教室、物理化学教室が設置される。 |

| 昭和28年(1953) | 大学院工学研究科に応用物理学専攻が設置される。 |

| 昭和30年(1955) | 東京高等工業学校に改称 |

| 大正11年(1922) | 工学部が理工学部と改称され、物理学科が理工学部に設置される。 物理学専攻が工学研究科に設置される。 |

| 昭和31年(1956) | 大学院工学研究科が大学院理工学研究科に改称 |

| 昭和36年(1961) | 理工学部に応用物理学科を設置 |

| 昭和42年(1967) | 理工学部が理学部と工学部に分離される。 |

| 平成10年(1998) | 大学院重点化に伴い、応用物理学専攻と物理学専攻が基礎物理学専攻と物性物理学専攻に再編される。 理学部応用物理学科を発展的に解消し大部分は従来の物理学科に合併され、物理学科となる。 (応用物理学科、応用物理学専攻の一部は数学科、地球惑星学科となる。 応用物理学専攻も同様) |

| 平成12年(2000) | 大学院重点化完成 |

| 平成15年(2003) | 21世紀COEプログラム“量子ナノ物理学”に採択される。 (本プログラムは平成19年度まで) |

| 平成20年(2008) | グローバルCOEプログラム「ナノサイエンスを拓く量子物理学拠点」に採択される。 |

| 平成28年(2016) | 大学改革に伴い、基礎物理学専攻と物性物理学専攻を統合して理学院物理学系となる。 |

| 令和6年(2024) | 東京工業大学と東京医科歯科大学が統合され、東京科学大学となる。 |

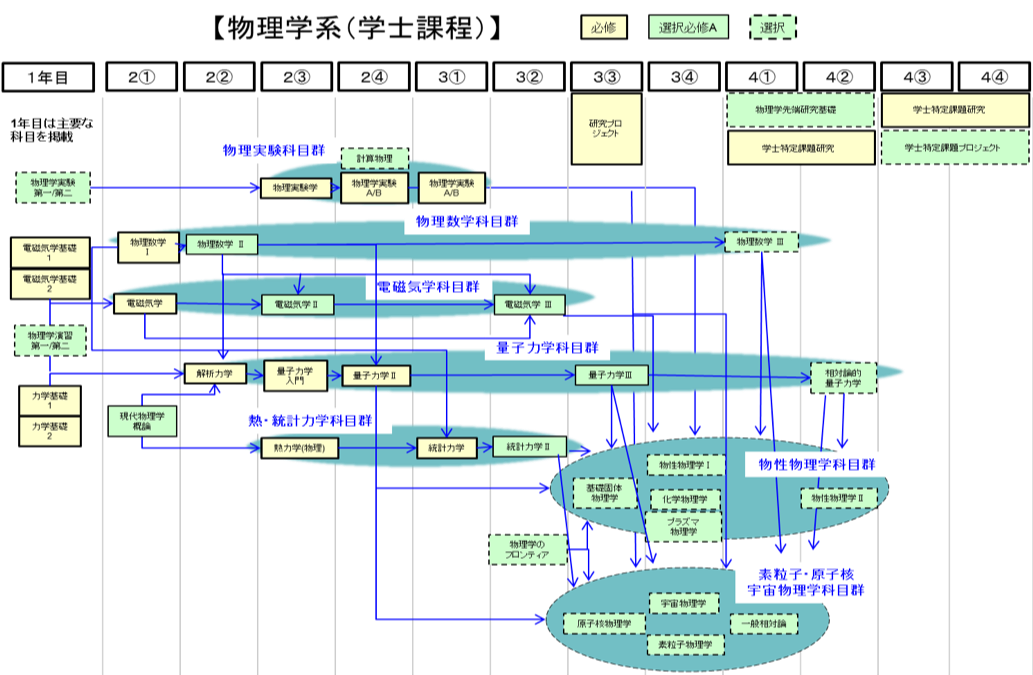

カリキュラム

物理学は、自然界で起きているさまざまな出来事を系統的に理解することを目指しています。

物理学系ではそのためにまず、解析力学、電磁気学、量子力学、熱・統計力学、物理数学という物理学の根幹となる科目を200番台から300番台前半にかけて、丁寧な講義と演習で修得します。そして200番台後半から物理学実験も始まり、より進んだテーマについての講義と併せて、体系的に現代物理の全体像に迫っていきます。

400番台では学士特定課題研究を通じ、次第に勉強(既存の知識の吸収)から離陸して研究(知識を生み出すこと)へ近付いていきます。研究室に所属して研究の最前線に接することにより、新しい知識が次々と生み出されている現場を目撃するだけでなく、このわくわくする作業に参加してもらいます。そこで身に付けられるものの見方、考え方、そして具体的な実験や計算の技術などは卒業後どんな分野に進む場合でも何らかの形で役に立つはずです。

ある卒業生から、「物理学系で学んだ知識は、企業に入ってしばらくの間は何の役にも立たないように思っていた。しかし何年かたって振り返ってみると、問題に直面したとき表面的にその場を取り繕うのではなく、常に基本に戻って根本的な解決を目指すという姿勢は物理学系で身に付けたものではないだろうかと気づいた。」という声が寄せられたことがあります。

社会の様々な分野で広く活躍するこのような姿勢を持った人材を育成することが、私たちの重要な目標です。

FAQ

本学では、全学統一の一般入試と学院ごとの特別入試を行っております。物理学系に所属を希望する場合、理学院を志望して受験して下さい。

詳しくは、物理学系の入試案内ページおよび全学の受験生向けサイトをご覧下さい。

本学を受験するのに必要な科目は募集要項をご覧ください。センター試験の他、数学、物理、化学、英語については本学独自の試験を行います。

高校で学ぶ物理が、物理学系に進むときの基礎として重要なのは言うまでもありませんが、その他の科目も将来重要になってきます。

大学では、数学を基礎にした体系的な物理学を学びます。自分の考えたことや実験した結果を他の人にわかるように説明するには、国語の力も必要です。また、卒業研究や大学院では、英語の論文を読んだり、研究成果を英語の論文にまとめたり、さらには英語で学会発表したり世界の研究者と議論することが必要になります。

勉強ももちろん必要ですが、一番大切なのは、興味を持って自分で考えることでしょう。

年により変動はありますが、現在のところ学士課程では一割弱、大学院課程では一割前後が女性です。

講義や実験は月曜日~金曜日に行っています。

なお、水曜日の午後はサークル活動等のために講義はなるべく入らないように配慮しています。

物理学系の講義時間割は、こちらをご覧下さい。

学部四年生および大学院生の場合は、講義よりも研究室での研究活動が主体となっています。

四年生の一年間、一つの研究室に配属になり卒業研究を行います。

研究室配属は新年度の初めに決定されます。基本的に学生の希望を尊重し、一つの研究室に定員以上の希望があった場合には調整を行います。

[修士課程]

本学の大学院物理学コースには30を超える研究室があり、宇宙・素粒子・原子核物理学分野から極低温・磁性・超伝導・ナノ物理学・半導体・ボース凝縮・量子光学・ソフトマター・統計力学などの物性物理学分野まで、幅広い研究分野をカバーしています。

出願時には志望研究室を決めて頂きますので、研究室の研究内容などを良く検討して下さい。合否は入学試験の成績で決定しますが、研究室の定員も考慮します。合格発表の時には配属先研究室も発表されます。

例年3月と5月頃に入試説明会を2回行いますので、興味のある方は是非ご参加下さい。説明会に来られない方ももちろん受験は可能です。

出願手続き等については、物理学系の入試案内ページおよび全学の大学院入試案内ページをご覧下さい。

[博士課程]

物理学コースでは、他大学で修士課程を修了した(またはする予定の)方などの博士課程からの入学も歓迎します。

まず、関心のある研究室の教員と連絡をとり、実際に研究室を訪問して下さい。志望研究室の研究内容を十分に検討して、出願して下さい。

もちろん不利にはなりません。入学試験では学力や研究意欲などを基準にして公平に判定を行っています。

実際、物理学コース入学者のうち他大学出身者は30~40%を占めています。各研究室では、世界的視野で研究活動を行っており、出身大学などは問題にしてません。

三年生までは各学年の助言教員に、卒研配属以降および大学院では指導教員にまず相談して下さい。

各学生には、指導教員とは別の教員がアカデミックアドバイザーとしてつきます。指導教員に相談し難いような場合にはアカデミックアドバイザーに相談して下さい。

本学には様々な相談内容に対応した相談窓口がいくつかありますので、物理学系の学生支援等ページまたは全学の相談窓口ページをご覧ください。

物理学系では、卒業生の大多数が大学院に進学します。大学院修士課程修了者のうち、7割程度は企業に就職しています。

一方、3割程度はさらに博士課程に進学して、より深い独創的な研究に取り組んでいます。

本学物理学系・物理学コース出身者の能力は産業界でも高く評価されており、昨今の景気動向にも関わらず多くの企業から求人案内が来ます。

就職先は,大学などの教育機関、公務員、製造業、サービス業、金融など多岐にわたります。民間企業の場合は、殆どが知名度の高い大手企業です。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

アクセス

理学院 物理学系は大岡山キャンパスの本館および南5号館にあります。

西9号館にはディジタル多目的ホールがあり、国際会議や講演会などの各種イベントがしばしば開催されます。